Warren Levy art - Pierre Soulages et le Japon : une relation esthétique entre lumière et silence

L’œuvre de Pierre Soulages (1919–2022), maître de l’Outrenoir, a rencontré au Japon une réception remarquable, nourrie d’affinités profondes entre son abstraction radicale et l’esthétique traditionnelle japonaise. Au-delà d’une simple reconnaissance institutionnelle, c’est une résonance spirituelle et formelle qui unit Soulages à l’imaginaire visuel nippon, en particulier à travers les arts du sumi-e, de la calligraphie, et les principes du wabi-sabi.

Une réception enthousiaste dans l’archipel

Dès les années 1960, le travail de Soulages est exposé au Japon, notamment lors de la Biennale de Tokyo de 1965. Il jouit d’un écho critique rare pour un artiste occidental. En 1992, le Musée d’Art Moderne de Kamakura consacre une rétrospective majeure à son œuvre, suivie d’autres expositions à Tokyo et Osaka. Cette reconnaissance s’inscrit dans un contexte où l’abstraction lyrique française est particulièrement bien accueillie au Japon, notamment par les artistes du mouvement Gutai qui y voient un écho de leur propre recherche gestuelle.

Le succès de Soulages au Japon ne tient cependant pas uniquement à son statut international : il repose sur une connivence esthétique plus profonde.

Le noir de Soulages et l’encre du sumi-e

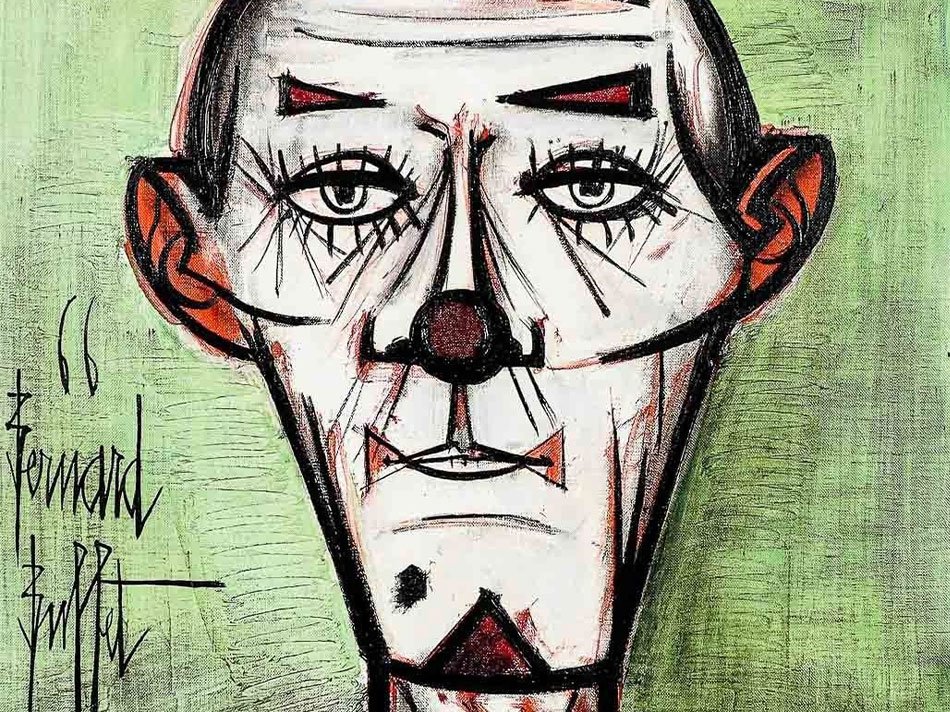

Le lien le plus immédiat entre Soulages et la tradition japonaise est sans doute le sumi-e, peinture à l’encre noire de Chine, pratiquée depuis le Xe siècle. Comme le note le critique Michel Butor, Soulages partage avec les maîtres du sumi-e la conviction que « le noir est lumière » ([Butor, Pierre Soulages, Outrenoir, 1996]).

Le noir de Soulages, travaillé en couches épaisses sur des surfaces lisses, capte et diffracte la lumière, créant une interaction entre opacité et clarté. Cette tension dynamique rappelle la subtilité des lavis à l’encre, où la matière noire devient le vecteur du vide, de la respiration, et de la spiritualité.

Calligraphie et geste pictural

Le geste chez Soulages, à la fois maîtrisé et spontané, entre également en résonance avec la calligraphie japonaise (shodō). Dans ses œuvres des années 1950, ses larges coups de brosse évoquent l’élan rythmique du trait calligraphique, porteur de sens au-delà de la lettre.

Cette gestualité n’est pas décorative mais fondatrice : elle incarne une énergie vitale, une concentration du corps et de l’esprit dans l’instant, comparable à la pratique zen de la calligraphie. Comme le dit Soulages lui-même : « C’est en peignant que je pense » (Soulages, Écrits et propos, 2003).

Wabi-sabi et Outrenoir : esthétique de l’impermanence

L’univers visuel de Soulages, dépouillé, silencieux, mais intensément vivant, résonne enfin avec le concept de wabi-sabi, pilier de l’esthétique japonaise traditionnelle. Ce principe valorise la simplicité, l’imperfection et l’éphémère. Les surfaces noires de l’Outrenoir, mouvantes selon la lumière et le regard, incarnent une forme d’impermanence, une beauté changeante qui échappe à la fixité.

De même, la matérialité brute des toiles, parfois striées ou griffées, évoque une beauté du passage, de la trace, du temps qui travaille la matière — une vision proche de celle des maîtres artisans japonais du bois ou du métal.

La réception de Pierre Soulages au Japon dépasse l’admiration pour un grand nom de l’art occidental. Elle révèle une proximité philosophique entre deux visions du monde : celle d’un peintre qui fait du noir un espace de lumière, et celle d’une culture qui voit dans le vide, le silence et l’imperfection la source même de la beauté.

Dans ce dialogue entre Orient et Occident, Soulages s’inscrit comme un pont invisible mais sensible, offrant aux collectionneurs et amateurs d’art une œuvre d’une universalité rare, à la fois métaphysique et intensément sensorielle.